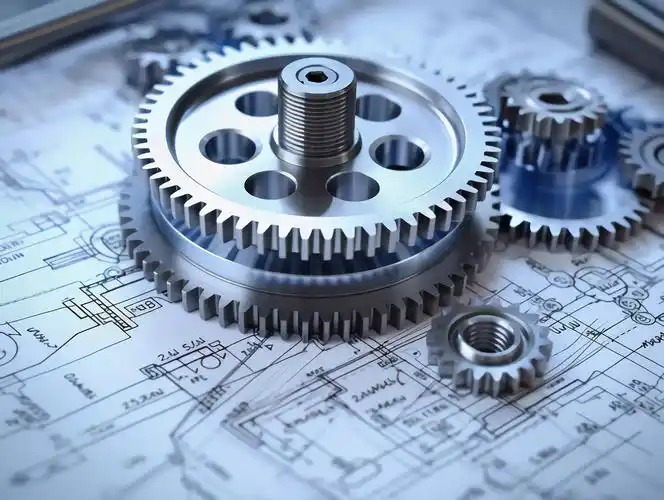

拆开万元手表的表壳,你会发现里面的齿轮比指甲盖还小,齿牙却锋利如刀;拆解新能源汽车的电池包,那些 0.5 毫米厚的金属支架,能扛住整车重量的冲击 —— 这些 “小而精” 的高端五金零件,背后几乎都站着同一个 “幕后功臣”:金属注射成型(MIM)工艺。

为什么从华为的镜头模组到特斯拉的传感器支架,都对 MIM 工艺 “情有独钟”?3 分钟带你看透这项让高端制造 “降维打击” 的核心优势。

一、能把 “金属面粉” 捏出 “微雕级” 精度,传统工艺做不到

普通五金加工像 “雕刻木头”,靠切削打磨成型;MIM 工艺则像 “捏橡皮泥”,先把金属磨成20 微米级的粉末(比面粉还细),混合粘结剂后,像挤奶油一样注入模具,最后高温烧结成零件。

这种 “以柔克刚” 的玩法,让精度直接拉满: 尺寸公差能控制在±0.05 毫米(相当于头发丝直径的 1/2),手表齿轮的齿距误差不超过 0.01 毫米; 表面粗糙度低至Ra0.8μm,摸起来像镜面,省去后期抛光工序; 最绝的是能做 “镂空网格”“螺旋凹槽” 这类复杂结构,传统切削工艺要么做不出来,要么成本飙升 3 倍。 比如某品牌智能锁的指纹模块支架,用 MIM 工艺做出 0.3 毫米的薄壁 + 3 个 0.8 毫米的微孔,传统冲压工艺根本无法实现这种 “精细活儿”。

二、材料利用率从 60% 飙到 95%,批量生产直接省出 “一套房”

传统五金加工是 “减法思维”:一块钢板切出零件,剩下的边角料全成废料,材料利用率往往只有50%-60%。而 MIM 是 “加法思维”:金属粉末几乎 100% 填充模具,烧结后只需轻微打磨,利用率直接冲到95% 以上。

这笔账有多划算?

以钛合金零件为例: 1 吨钛合金材料市价约 10 万元,传统工艺只能做出 500 公斤成品,浪费 5 万元; MIM 工艺能做出 950 公斤成品,浪费仅 5000 元,批量生产 100 万件,直接省出 5000 万! 这也是为什么特斯拉的电池包紧固件、苹果的无线充电模块,宁可多花前期模具费,也要用 MIM 工艺 —— 量大了,省的钱能买一套厂房。

三、不锈钢、钛合金随便 “造”,还能混搭出 “超级材料”

高端五金零件对材料有多挑剔?医疗植入件要耐腐蚀,航空零件要轻量化,军工零件要高强度 —— 而 MIM 工艺简直是 “材料万金油”: 能玩转不锈钢、钛合金、硬质合金等 “难搞” 材料,甚至可以把不同金属粉末混合,做出 “不锈钢 + 陶瓷” 的复合零件; 烧结后零件密度达98% 以上,强度和锻造件几乎持平,钛合金 MIM 零件的抗拉强度能到 1100MPa(相当于一头大象站在指甲盖上的压力)。 比如某品牌的人工关节,用 MIM 工艺做的钛合金支架,既轻便(密度 4.5g/cm³)又耐体液腐蚀(盐雾测试 5000 小时无锈),传统铸造工艺根本达不到这种 “鱼与熊掌兼得” 的效果。

四、批量越大越划算,小零件也能 “量产自由”

很多高端零件卡在 “小批量贵、大批量难” 的困境里:传统工艺做 1000 个复杂零件,模具费 + 加工费可能要 20 万;做 100 万个,又因为精度不稳定导致报废率飙升。 MIM 工艺刚好相反: 一旦模具定型,量产时每个零件的加工成本会随着数量增加而暴跌(100 万件的单件成本可能是 1000 件的 1/5); 配合自动化生产线,一天能产 5 万件,且每件的精度误差不超过 0.02 毫米,完美解决 “批量与精度” 的矛盾。 这也是为什么华为的手机镜头转轴、大疆的无人机齿轮,都选择 MIM 工艺 —— 既要 “每个都精致”,又要 “十万个都一样”。

一句话总结:MIM 凭什么成高端五金的 “心头好”?

当零件要求 “精度高、形状怪、材料刁、批量大” 时,MIM 工艺就是那个 “解难题 + 降成本” 的最优解。从 3C 电子到新能源汽车,从医疗设备到航空航天,那些你看不见的高端五金零件,正在被 MIM 工艺重新定义。

微信扫描下方二维码,获得更多 有关行业信息